Histoire de la Musique Symphonique - Épisode 3

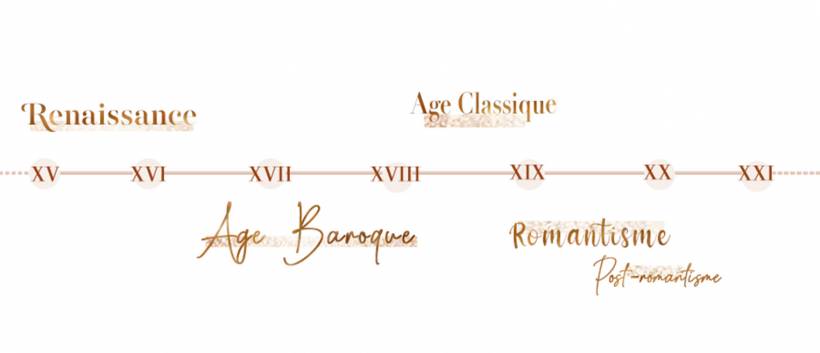

Si la musique de Beethoven, sur lequel nous terminions notre précédent épisode, est bel et bien considérée comme de la musique « classique », elle n’en ouvre pas moins la voie à une nouvelle esthétique : le Romantisme. Beethoven n’a jamais cessé d’insuffler à ses grandes œuvres un ton extrêmement personnel et, précisément, c’est cette présence du « je », du « moi » du compositeur, qui caractérise la musique romantique d’un point de vue émotionnel. Et si un compositeur ose parler à la première personne, c’est bien Beethoven. Autre caractéristique de la musique romantique : la place qu’elle fait à la nature ! Dans sa 6e Symphonie par exemple, connue sous le nom de « Pastorale », nous avons vu que Beethoven décrivait en musique les émotions que faisait naître en lui la contemplation de la nature, la forêt, les oiseaux, les orages…

C’est ce double appel du moi et de la nature qui sera donc la marque de fabrique des premiers romantiques : Carl Maria von Weber (1786-1826), Franz Schubert (1797-1828), Felix Mendelssohn (1809-1847), Robert Schumann (1810-1856) ou encore Frédéric Chopin (1810-1849).

Weber a laissé quelques formidables concertos, mais c’est surtout par ses opéras qu’il passe à la postérité, dont Le Freischütz (1824), qui marque en quelque sorte l’acte fondateur de l’opéra romantique.

Chopin sera surtout l’homme du piano, et son orchestre ne s’exprimera que dans ses deux Concertos pour piano – certes sublimes, mais peu intéressants pour ce qui nous concerne.

Avec Schubert en revanche, l’orchestre fait un pas en avant : ses deux dernières symphonies, l’étonnante Symphonie inachevée (1822) ou l’immense Symphonie n°9, très justement surnommée « la grande » (1825), le compositeur viennois explore de nouveaux paysages musicaux, où l’on sent que chaque phrase, chaque inflexion, parle du moi profond de l’artiste, de ses doutes, de ses espoirs et de ses interrogations. La musique se fait miroir du cœur.

Avec Schumann, qui nous laisse quatre somptueuses symphonies, ce travail de l’égo est prégnant – même si, pour le coup, sa musique pour piano et ses lieder se prêtent mieux à cette esthétique, tandis que son orchestre reste encore assez classique.

D’une certaine manière, c’est peut-être Mendelssohn qui laisse dans ses symphonies les exemples les plus typiquement « romantiques », comme par exemple avec sa géniale Symphonie n°3, qu’il compose après avoir fait un voyage au fin fond de l’Ecosse et des îles Hébrides. Ces pages sont comme un carnet de voyage, et l’auditeur y entendra des échos du monde des contes écossais, de ses paysages tourmentés, de ses légendes et de ses fantômes…

Le grand bouleversement arrivera avec Hector Berlioz (1803-1869) et Franz Liszt (1811-1886). Le premier est fasciné par les symphonies de Beethoven, qu’il étudie, recopie, annote, transcrit… Bref, il s’en nourrit avec son génie propre – qui est celui d’un créateur. Il va donc utiliser tous les acquis de Beethoven pour en faire quelque chose de totalement nouveau. Sa Symphonie fantastique (1830) est l’acte fondateur de cette révolution : Berlioz ose s’affranchir des habitudes compositionnelles héritées de Haydn et Mozart, avec leur façon très académique de faire progresser les thèmes musicaux. Berlioz n’a que faire des progressions académiques : pour lui, seule l’émotion compte, et c’est donc elle seule qui le guide dans sa manière de composer. Les professionnels sont un peu perdus, le public aussi, mais le coup d’éclat est tel que rien ne sera plus comme avant.

Berlioz a l’idée géniale de faire correspondre chaque mouvement de sa symphonie à une « histoire » (qu’elle soit autobiographique ou fictive ne change rien à l’affaire), dont la musique est une sorte de paraphrase émotionnelle pure.

Le « poème symphonique » était en train de naître.

Mais les audaces de Berlioz ne s’arrêtent pas à cette manière nouvelle de faire avancer les idées musicales : elle se niche aussi dans la manière nouvelle de mélanger les timbres instrumentaux entre eux.

Orchestrateur visionnaire, Berlioz crée des alliances que l’on n’aurait jamais osé imaginer avant lui, crée ce qui devait sembler de véritables cacophonies pour une oreille de l’époque, fait tonitruer les cuivres et les percussions et, au passage, il n’hésite pas à renforcer l’orchestre de nouveaux instruments. Son idée est de chercher des instruments capables de créer des émotions nouvelles. Il contribue ainsi à l’effervescence que l’on rencontre en cette première moitié du XIXe siècle pour la facture instrumentale, invitant les facteurs à créer des instruments aux sonorités toujours plus surprenantes. Il a également une autre idée : celle de spatialiser la musique ! Son Requiem, par exemple, demande explicitement que les musiciens et les chœurs soient placés d’une certaine manière dans la salle, et dédoublés, afin de créer un effet de stéréophonie avant l’heure.

Liszt, génie encore trop sous-estimé, sera lui aussi l’un des pionniers de l’ère romantique. Au piano surtout, certes, dont il révolutionne la technique, mais aussi à l’orchestre. Il est le premier à composer de vastes poèmes symphoniques, et même ses symphonies n’ont de « symphonies » que le nom. Tout ici sent la liberté, liberté de ton, liberté d’écriture… Sa sublime Faust Symphonie (1857), par exemple, utilise des extraits du poème théâtral de Goethe et requiert donc chœurs et ténor solo. Lui aussi invite au sein de l’orchestre des instruments inhabituels, comme ce triangle qui a tant fait jaser lors de la création du Premier Concerto pour piano (1855) : les auditeurs – ne parlons pas des critiques musicaux – n’y voyaient qu’un exemple de la vulgarité et du mauvais goût du compositeur…

Mais c’est ainsi que les choses avancent !

Franz Liszt au piano © Christophe Corbier

La facciata del Teatro alla Scala © Angelo Inganni (1852)

A cette époque, l’Italie brille par son exception culturelle : l’Opéra !

En effet, les grands compositeurs de cette première moitié du XIXe siècle sont tous de compositeurs lyriques : Donizetti (1797-1848), Bellini (1801-1835), Verdi (1813-1901)… Les deux premiers approfondissent rapidement l’exploration de l’éthos romantique dans leurs ouvrages : que l’on songe seulement à Norma (1831), qui s’est imposé dans l’imaginaire comme la quintessence de cette esthétique nouvelle, avec ses caractères extrêmement typés, capables d’émotions grandioses mais aussi et surtout humaines, trop humaines.

Avec Verdi, qui prend leur relève, l’évolution devient aussi palpable dans la fosse d’orchestre. Il intègre par exemple dans certains ouvrages le cimbasso, sorte de trombone basse inventé en Italie au début des années 1830, et qui contribue à l’atmosphère sombre et effrayante de certaines scènes cauchemardesques. Le Trouvère (1853) est à cet égard un cas d’école : non seulement Verdi y requiert un cimbasso, mais aussi des enclumes (pour le début du 2e acte, où des forgerons sont à l’œuvre) et un orgue et des cloches pour le 3e acte (préparation du mariage).

Un autre compositeur se souviendra de cet effet saisissant des enclumes, qu’il utilisera peu après pour son Or du Rhin : un certain Richard Wagner entre dans la danse…

L’opéra sera le lieu de la révolution suivante, mais en Allemagne cette fois. Richard Wagner (1813-1883) est un génie qui semble aussi doué dans la littérature que dans la musique. Il lui faudra un peu de temps avant de se consacrer à cette deuxième. Mais une fois lancé, et une fois qu’il aura trouvé sa voie/voix et son langage, quels bouleversements là aussi ! Reprenant à son compte les innovations de Berlioz, qu’il admire, et de Liszt (notons pour la petite histoire qu’il épousera la fille aînée de Liszt), qu’il est un ami proche et qu’il va allègrement piller pour nourrir sa propre musique, Wagner invente la « mélodie continue », qui n’est en somme que la prolongation, ou l’exagération (c’est selon les sensibilités…) de la manière libre de composer mise au point par ses deux prédécesseurs.

Refusant le caractère absurde de la musique à airs, couplets et refrains, qu’il considère comme inapte à la vraisemblance, Wagner cherche à rendre palpables les émotions dans ce qu’elles ont de fluide, de continu, de spontané. Un mot, une idée, fait jaillir une émotion nouvelle – il faut donc que la musique soit aussi nouvelle. Pour cela, il va développer une science absolument insensée de l’harmonie, parvenant à créer par la magie des timbres et des accords, toujours plus en décalage par rapport aux règles canoniques, des couleurs nouvelles au sein de l’orchestre. Avec Wagner, l’orchestre semble se doter d’une palette nouvelle – comme si avant lui, l’orchestre avait sonné en noir et blanc, puis en n’utilisant que les trois couleurs primaires sans jamais les mélanger. Soudain, les mélanges semblent autorisés, et le spectre devient infini !

Si sa Tétralogie reste, pour le grand public, l’œuvre emblématique de Wagner – il s’agit en effet d’un monument jamais égalé par sa puissance visionnaire et la profondeur des thèmes qui y sont abordés –, c’est sans doute plutôt du côté de Tristan et Isolde (1865) que l’on ira chercher pour ce qui nous concerne : c’est en effet ici que l’orchestre wagnérien prend son total essor, et part sur des océans d’affects et de couleurs a priori illimités. Tous les compositeurs qui viendront après lui n’auront que deux choix : soit se mettre dans son sillage, soit s’opposer à lui. Mais il n’y aura plus de retour en arrière.

Ludwig et Malwine Schnorr von Carolsfeld dans les rôles de Tristan et Isolde lors de la première en 1865, photographie de Joseph Albert.

A propos de l'auteur :

Jean-Jacques GroleauAgrégé de lettres classiques et dramaturge, Jean-Jacques Groleau a dirigé l'administration artistique de plusieurs grandes institutions nationales. Ancien collaborateur de Diapason, Classica, Forumopéra, il a collaboré à divers ouvrages d'histoire musicale (Tout Mozart, Tout Bach, Tout Verdi, L'Univers de l'Opéra). On lui doit également des biographies de Rachmaninov et de Vladimir Horowitz (Actes Sud).

Retour