Histoire de la Musique Symphonique - Épisode 4

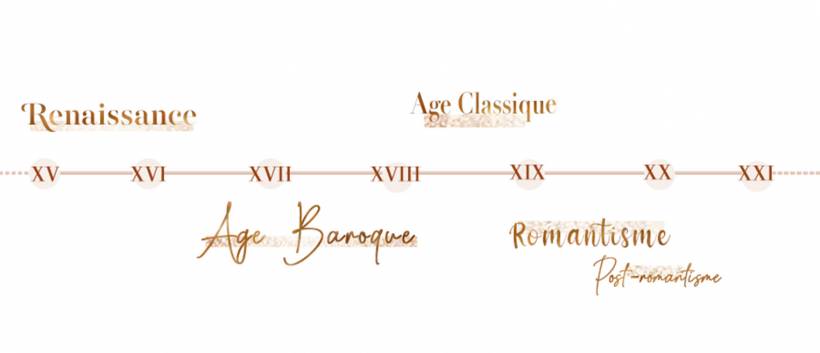

Dans l’épisode n°3, nous avons laissé l’orchestre dans une sorte d’ébullition et d’effervescence tous azimuts. Avec les premiers compositeurs romantiques, les formes se sont assouplies, les cadres se sont ouverts, les affects les plus divers, les plus personnels aussi, se sont donné libre cours, et des instruments nouveaux ont fait leur apparition au sein de la formation « symphonique ». Cette évolution pouvait-elle continuer sans limite ? Les réactions, comme nous allons le voir, furent fort diverses, et parfois radicales.

Wagner, on l’aura compris, a bouleversé le monde de l’orchestre, tant dans la forme que sur le fond. Mais l’essentiel de son legs résidant dans la forme opératique, il restait à creuser son sillon dans le monde de la symphonie.

Né à Linz, cet organiste prodige fut un des plus fervents admirateurs de Wagner, dont il chercha à transposer dans le monde de la symphonie les innovations musicales. C’est ainsi au maître de Bayreuth qu’il dédie sa Symphonie n°3 (1873), monument qu’il ne cessera de remanier tout au long de sa vie. Il dédiera également l’adagio de sa Symphonie n°7 (1884) à Wagner, qui vient de mourir. Cette symphonie, vaste vaisseau métaphysique, servira de fondement à Senso, film de Visconti dont la musique est bien plus qu’un simple fond sonore : elle en est l’ossature, et un protagoniste à part entière ! Le gigantisme des compositions de Bruckner (en leur état « originel », c’est-à-dire avant les multiples remaniements et charcutages qu’il leur fait subir afin de pouvoir les faire jouer…) est un problème pour l’époque : certes, Beethoven avait déjà poussé les limites d’une symphonie au-delà des 60 minutes avec sa célèbre Symphonie n°9, mais il avait fallu bien des décennies pour l’assimiler. Avec ses cathédrales sonores infinies, Bruckner ne perd pas seulement les mélomanes, mais les musiciens eux-mêmes !

Avec ses œuvres d’une longueur et d’une vastitude insensée, il ouvre pourtant la voie à un autre des postromantiques majeurs :

Comme Bruckner, Mahler évite soigneusement le monde de l’opéra et se concentre sur la musique symphonique, mais il s’y frotte grâce à quelques pages vocales toujours bouleversantes : lieder, symphonies avec voix etc. Alors que Bruckner avait longtemps cherché sa voie avant de trouver son langage musical propre, Mahler trouve d’emblée la sienne : sa première symphonie, qu’il surnomme « Titan » (1888-1903), en est la preuve éclatante. Mahler reprend une idée qu’il hérite de Berlioz et de Liszt, en établissant une sorte de trame narrative littéraire qui sous-tendra sa symphonie. Certes, peu à peu, la musique s’émancipe du « programme » qui l’a vue naître, et s’autonomise presque entièrement pour devenir musique pure. Mais ce procédé reviendra plusieurs fois dans la carrière de Mahler, ne serait-ce qu’avec son Chant de la Terre (1911), immense symphonie qui ne dit pas son nom, où deux voix (un ténor et une contralto) chantent sur des poèmes d’Extrême-Orient, ou encore la Symphonie n°8 (1907), dite « des Mille » en raison du millier d’interprètes qu’elle semblait requérir, avec son orchestre démesuré, ses trois chœurs (chœur double et chœur d’enfants) et ses huit solistes. Cette fois, le compositeur utilise un texte religieux (le Veni Creator spiritus) puis un extrait du Faust de Goethe… Si Mahler ne recule devant aucune « longueur » (sa Symphonie n°3, 1896, dure plus d’1h30), il se permet aussi de faire déborder l’effectif de son orchestre : les vents prennent chez lui des proportions systématiquement gigantesques (il n’est pas rare que ses symphonies exigent 8 cors, 6 trompettes, 4 clarinettes…) et il intègre à son effectif des instruments surprenants : guitare, mandoline, cloches de vaches, marteau, fouet…

saura lui aussi faire appel à des instruments inhabituels afin de créer des atmosphères surprenantes dans ses œuvres. Contrairement à ses deux aînés, Strauss osera pour sa part l’opéra, même s’il tarde à s’y mettre – l’ombre de Wagner jouant dans un premier temps le rôle d’un véritable surmoi inhibant ! D’une certaine manière, Strauss va inverser les dynamiques compositionnelles que nous venons de voir : certes, il lui arrivera de composer des œuvres extrêmement vastes : sa Symphonie alpestre par exemple, ou certains opéras comme Le Chevalier à la rose et La Femme sans ombre, en témoignent. Mais, qu’il s’agisse de ses poèmes symphoniques (Till l’Espiègle en 1895 par exemple, ou le célébrissime Ainsi parlait Zarathoustra de 1896, popularisé par Stanley Kubrick dans une séquence mémorable du film 2001, l’odyssée de l’espace) ou de ses premiers succès lyriques (Salomé en 1905, et Elektra surtout, en 1909), Strauss sait se faire fulgurant : Salomé et Elektra sont des opéras en un acte, dont la durée n’excède pas 1h40. En alchimiste des sons, Strauss sait, peut-être mieux encore que Mahler, faire appel à des instruments surprenants pour créer des ambiances sonores fantastiques. Elektra, qui est sans doute l’un des ouvrages lyriques les plus gourmands en nombre d’instrumentistes (plus de 110 musiciens requis en fosse pour la version complète – conscient que les fosses pouvant accueillir autant de musiciens sont rares dans le monde, Strauss a d’emblée proposé une version avec un orchestre « allégé »), est aussi celui qui offre la plus vaste palette sonore : un heckelphone, des cors de basset, un tuba contrebasse, un célesta, des castagnettes… Quelle prodigieuse imagination sonore ! C’est d’ailleurs avec Elektra que Strauss ouvre la voie à la musique du XXe siècle la plus audacieuse : dans cet ouvrage, il ose tout, s’éloigne autant que possible des cadres de la tonalité, ose le cri, dissout les repères habituels…

On ne nous reprochera pas d’avoir « omis » de parler de

Johannes Brahms (1833-1897)

l’un des plus grands génies de toute l’histoire de la musique.

Mais dans le cadre qui nous intéresse de l’évolution de l’orchestre, force est de reconnaître que ce compositeur, par choix, a toujours cherché à travailler dans les cadres les plus académiques qui soient – quitte à les bousculer de son génie. Romantique épris de classicisme, il savait apprécier les recherches sonores de ses contemporains, mais sa voie était tout autre.

Du fait de la mainmise des centres culturels germaniques, la musique est longtemps restée inféodée aux centres de formation allemands et autrichiens. Le XIXe siècle va toutefois voir surgir de manière presque simultanée des artistes désireux de laisser s’exprimer leur sensibilité « nationale » personnelle, sans chercher systématiquement à se fondre dans les moules hérités de Beethoven ou de Schumann… C’est ainsi que l’on voit peu à peu surgir des « Ecoles nationales » désireuses de faire entendre une autre façon de faire de la musique, plus en rapport avec leurs racines, leur sensibilité propre.

Ainsi sur les terres de Bohême, Bedrich Smetana (1824-1884) et Antonin Dvorak (1841-1904) vont rapidement oser faire entendre des musiques aux couleurs très originales, puisant dans le substrat folklorique de leurs terres natales de quoi nourrir leur inspiration musicale – ce qui semblait une hérésie jusqu’alors au regard de ce que « devait » être la musique dite savante. Le premier compose d’ailleurs très spécifiquement un cycle de six poèmes symphoniques sur sa patrie (Ma Vlast, 1874-76), où l’on trouve son fameux chef-d’œuvre : la Moldau. Dvorak sera plus audacieux encore : non seulement, il mettra des rythmes et des couleurs de sa Bohême natale dans ses œuvres, mais il fera de même avec la musique folklorique américaine quand, parti travailler à New York, il compose sur le Nouveau Continent des œuvres qu’il nourrit de negro spirituals et autres influences qui ouvriront bientôt la voie au jazz ! Sa Symphonie n°9 (1893), dite « du Nouveau Monde », en est le meilleur exemple en matière orchestrale, mais on pourrait faire le même constat en musique de chambre avec son Quatuor n°12, où l’on entend du gospel, du blues – et les trilles d’une fauvette qu’il croise lors d’une escapade dans l’Iowa !

De la même manière, les musiciens scandinaves vont, au XIXe siècle, chercher à se libérer du carcan germanique et, pour ce faire, puiser dans le substrat infini de leurs folklores respectifs.

Les deux compositeurs les plus emblématiques sont à cet égard Edvard Grieg (1843-1907) et Jean Sibelius (1865-1957). Pianiste virtuose, Grieg s’impose sur la scène internationale par un formidable Concerto pour piano et orchestre (1868) qui ose dire sa dette à celui de Schumann. Mais Grieg n’est en rien inféodé à son modèle : tout chez lui chante les paysages infinis et mélancoliques de sa Norvège natale. Si c’est dans ses œuvres pour piano et ses mélodies que ce retour au sol natal se fait le plus sensible, son Peer Gynt (1875) transforme l’essai sur le plan orchestral.

Plus personnel encore sans doute, Sibelius est à lui seul un monde musical à part. Jeune apprenti compositeur, il sollicite une entrevue avec Brahms – mais le vieil ours ne daigne pas répondre. C’est alors que Sibelius découvre la Symphonie n°3 de Bruckner. Ce sera une révélation. Son premier poème symphonique, En Saga (1892), pose d’emblée cette volonté de mettre en valeur le folklore scandinave (même si le compositeur n’a jamais vraiment explicité le programme narratif de cette œuvre). Et dès sa Première symphonie (1899), il connaît un succès phénoménal. Il parvient à faire une synthèse très personnelle du post-romantisme et de ses aspirations « nationales », comme le prouvent son génial Concerto pour violon (1905) ou sa prodigieuse Symphonie n°5 (1919). Sibelius ne cesse d’approfondir son style, l’épurant chaque fois davantage, travaillant par aplats musicaux (comme on pourrait le dire d’un peintre), jusqu’à aboutir à une forme d’abstraction assez sidérante, avec Tapiola (1926), sorte d’ouverture vers un horizon où plus rien ne pèse, où toute matière se sublime dans une apesanteur lumineuse. Une expérience musicale et, par-delà, mystique assurément.

Derrière ces deux figures, d’autres noms moins connus participent de ce même effort d’émancipation : le Suédois Wilhelm Stenhammar (1871-1927), les Danois Niels Gade (1817-1890) et Carl Nielsen (1865-1937) surtout, ce dernier faisant preuve d’une incroyable modernité.

Comme l’Europe centrale et la Scandinavie, la Russie musicale est longtemps restée inféodée aux influences françaises et germaniques. Si l’on considère souvent Mikhaïl Glinka (1804-1857) comme le père fondateur de la musique russe, ses ouvrages sont en fait le chaînon manquant entre deux mondes : ses opéras, Une Vie pour le tsar (1836) et Rousslan et Ludmila (1842) utilisent en effet des procédés hérités des écoles franco-germaniques tout en leur insufflant nombre de couleurs, de thèmes, de mélodies locales. La graine était semée ; elle n’allait pas tarder à lever. Et comment !

La génération suivante voit surgir cinq musiciens désireux de prouver qu’ils n’ont en rien besoin de l’Europe occidentale pour créer de mémorables chefs-d’œuvre. On voit ainsi Alexandre Borodine (1833-1887), César Cui (1835-1918), Mili Balakirev (1837-1910), Modeste Moussorgski (1839-1881) et Nikolaï Rimski-Korsakov (1844-1908) se fédérer en un « Groupe des cinq » pour promouvoir une musique digne de leur terre et de leur héritage, sans plus se soucier des codes et habitudes occidentales. On se doute que la réalité sera plus nuancée, mais l’impulsion est là, et leur impact sera tel que, par un formidable renversement, c’est eux qui vont influencer la musique occidentale moderne.

C’est ainsi qu’un Ravel n’hésitera pas à avouer sa dette envers Borodine et Moussorgski, mais ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Que l’on songe seulement au choc que fut la découverte des Danses polovtsiennes tirées de l’opéra inachevé Le Prince Igor de Borodine, ou encore du Boris Godounov (1872) de Moussorgski, qui révolutionnait l’opéra et balayait tout une école romantique par sa recherche de sons plus simples, plus francs, plus « archaïques » – bref, osant tout ce que la bienséance académique avait peu à peu éradiqué de ses codes officiels, ouvrant la voie à toutes les audaces, dont un primitivisme qui ne tarderait pas à se faire jour au tournant du siècle.

Dans une optique fort différente, d’autres compositeurs russes imposent une voix personnelle discordante : Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) et son cadet Serge Rachmaninov (1873-1943). Si le premier est souvent considéré comme le plus grand compositeur russe de l’histoire, il n’en fut pas moins vilipendé par ses contemporains du fait même qu’il acceptait trop les codes musicaux occidentaux, et ne cherchait pas, comme eux, à imposer une voix nationale russe forte. De fait, la musique symphonique de Tchaïkovski sent parfois le modèle schumannien, comme ses opéras viennent en droite ligne de Gounod. Mais qui oserait affirmer qu’Eugène Onéguine (1878) ne chante pas le cœur et l’âme russe ?

Son héritier, Rachmaninov, n’aura lui aussi que faire des querelles de clocher. Pour lui, la musique doit venir du cœur et parler au cœur. Alors oui, parfois, il mettra en musique des œuvres fortement teintées de couleur locale, comme ses deux chefs-d’œuvre choraux que sont la Liturgie de saint Jean Chrysostome (1910) ou ses Vêpres (1915), où le compositeur mêle avec un génie inégalable la tradition polyphonique russe orthodoxe et l’émotion typique de la musique romantique. Mais pour ses symphonies ou ses concertos pour piano, sans doute ses pages les plus justement célèbres (Concerto n°2 en 1900, Concerto n°3 en 1910), son syncrétisme le mettait à l’écart de toute Ecole et de toute mouvance établie – et c’est tant mieux.

Il ne vous aura pas échappé que certains pays manquent encore à l’appel, dont l’Espagne et la France. Ce sera là l’occasion d’un prochain épisode de notre exploration de l’histoire de la musique symphonique…

A propos de l'auteur :

Jean-Jacques GroleauAgrégé de lettres classiques et dramaturge, Jean-Jacques Groleau a dirigé l'administration artistique de plusieurs grandes institutions nationales. Ancien collaborateur de Diapason, Classica, Forumopéra, il a collaboré à divers ouvrages d'histoire musicale (Tout Mozart, Tout Bach, Tout Verdi, L'Univers de l'Opéra). On lui doit également des biographies de Rachmaninov et de Vladimir Horowitz (Actes Sud).

Retour