Histoire de la Musique Symphonique - Épisode 5

L’épisode précédent, sur la musique « post-romantique », nous a laissés au milieu du gué : d’autres manières de réagir au romantisme et à Wagner ont vu le jour à la fin du XIXe siècle en Europe, et d’autres manières de faire parler une certaine idée du sentiment national. Et l’une des plus brillantes est aussi celle qui nous intéresse le plus, vu l’ADN particulier de notre Orchestre national du Capitole : la musique française !

Nous avons vu dans l’épisode consacré à la musique romantique que la France avait joué un rôle majeur dans l’éclosion de cette esthétique nouvelle. Hector Berlioz en avait jeté les fondations, inventant des procédés d’écriture nouveaux, osant l’inouï… Mais avec l’arrivée de Wagner, la donne change.

Il semble que pour les musiciens, seules deux solutions se présentent désormais : soit se placer dans son sillage, soit s’opposer franchement à lui.

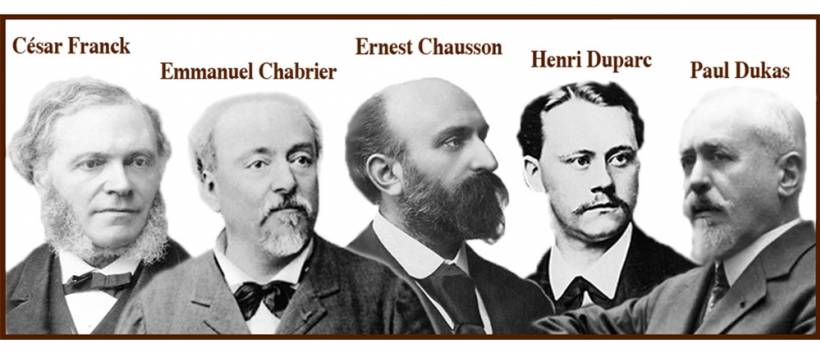

L’un des premiers est César Franck (1822-1890), compositeur belge certes, mais qui sera le nouveau chef de file de toute la musique française de la seconde moitié du XIXe siècle. Il est autant admiré pour sa musique de chambre que pour ses œuvres symphoniques, d’une richesse et d’une rigueur structurelle magistrales. Sa Symphonie en ré, très souvent mise au programme de notre Orchestre du Capitole, est une sorte de manifeste musical fondateur. Après Beethoven et Berlioz, après les innovations de Wagner, voici un chef-d’œuvre qui non seulement n’a pas à rougir de ses aînés, mais qui en outre propose une nouvelle manière de produire de la musique pour les générations à venir. Ses poèmes symphoniques seront eux aussi des jalons dans cette assimilation du romantisme germanique dans la musique « française » : qu’on écoute simplement son Chasseur maudit (1883) ou encore ses formidables Djinns (1885) pour piano et orchestre.

Les musiciens français de la génération suivante auront une dette énorme envers lui, au premier rang desquels Emmanuel Chabrier (1841- 1894). Ce dernier va jusqu’à Munich en 1879 pour écouter le Tristan et Isolde de Wagner, qui le bouleverse. Désormais, il n’écrira plus comme avant et sa musique tentera d’adapter au génie français ces harmonies capiteuses et d’une richesse inaccoutumée qu’il vient de découvrir. C’est ainsi que ses opéras, comme Gwendoline (1886) et Briséis (1897, inachevé) portent l’empreinte des drames wagnériens. Mais Chabrier ne refuse pas non plus de donner la voie à d’autres influences, et sa musique ose tout autant chanter les couleurs ibériques (España, 1883) que celles de la France (Pièces pittoresques, 1881).

Autre « wagnéro-césarien » dans l’âme, Ernest Chausson (1855-1899). Comme Chabrier, il part lui aussi à Munich et à Bayreuth pour s’y nourrir des œuvres de Wagner, Le Vaisseau fantôme, Tristan et Isolde, la Tétralogie… Et sa musique s’en ressentira fortement ! Sa Symphonie en si bémol majeur (1890) est un prodige de couleurs et d’harmonies rares, de même que son Poème (1896) pour violon et orchestre, véritable bijou d’invention et de liberté formelle. Son unique opéra, Le Roi Arthus (1896), reprend les codes du wagnérisme jusque dans son sujet même ! Pour la petite histoire, Chausson mourra des suites d’une chute de bicyclette – et ne pourra jamais voir son opéra sur scène…

Henri Duparc (1848-1933) sera une autre figure majeure de ce courant musical. Formé par César Franck lui-même, qui lui explique qu’il ne sera vraisemblablement jamais un pianiste virtuose, mais qu’il a l’étoffe d’un grand compositeur, il reste aux yeux du public comme le musicien le plus secret de cette période : en effet, rarement satisfait, il n’a publié qu’un nombre extrêmement réduit d’œuvres, dont une poignée de mélodies pour voix et orchestre qui comptent parmi les plus absolus chefs-d’œuvre de l’histoire du genre. A part ces 17 mélodies, son poème symphonique Aux Etoiles (1874) reste un pur bijou qui semble droit sorti du prélude de Lohengrin…

Paul Dukas enfin (1865-1935) sera la dernière grande personnalité de cette mouvance musicale. Comme Duparc, Dukas est un compositeur sévère envers lui-même : il brûle ses partitions à tour de bras, rarement satisfait de ses compositions. Ce qui explique que celles qui nous sont parvenues soient certes peu nombreuses, mais toutes remarquables ! Son opéra Ariane et Barbe-Bleue (1906) fait une sorte de synthèse entre l’écriture orchestrale wagnérienne et une certaine idée de la limpidité que l’on se fait de l’esprit français. Mais si son apprenti sorcier (1897) a aujourd’hui fait le tour du monde grâce au Fantasia de Walt Disney, le reste de sa production reste assez confidentiel.

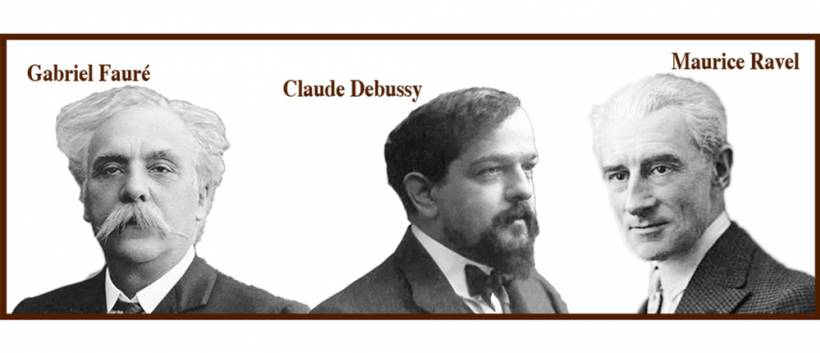

L’Ariégeois Gabriel Fauré (1845-1924) combat contre la Prusse en 1870, mais il n’en garde pas moins une grande admiration pour les musiciens d’outre-Rhin. Dès après la fin de la guerre, il n’hésite pas lui aussi à aller en Allemagne rendre visite à Liszt, à pousser dans les villes où il sait qu’il pourra y entendre des ouvrages de Wagner, dont il admire le génie… Cette admiration, chez lui, ne va pas se changer en volonté d’acclimater cette musique au sol français. Fauré, au contraire, suit une voie qui lui est propre, sorte d’étoile filante au milieu d’une constellation de « wagnérolâtres » plus ou moins impénitents. Et cette liberté de ton que Fauré saura cultiver tout au long de son existence, il saura également la transmettre à ses élèves : professeur puis directeur du Conservatoire de Paris, il saura inviter ses élèves les plus prometteurs à trouver leur propre langage, sans chercher à se ranger sous la bannière de tel ou tel chef de file. Paradoxalement, lui qui voulait à tout prix laisser leur liberté d’inspiration à ses élèves, va d’une certaine manière marquer l’éclosion d’une esthétique très particulière, et propre à l’esprit français de l’époque : l’impressionnisme. Sous ce terme, les musicologues ont, il est vrai, pu mettre un peu tout et n’importe quoi. Jamais une véritable école ne s’est structurée sous cette appellation et c’est bien plutôt un sentiment que l’on ressent à l’écoute de certaines des musiques de cette époque qui invitent l’auditeur à parler d’impressionnisme en musique par analogie à ce qui se passait alors dans le domaine de la peinture. Mais il est vrai que les grands chefs-d’œuvre du dernier Fauré, avec leurs paysages délicats et complexes, aux contours comme insaisissables, d’un « flou » savamment millimétré, avec leur sentiment tout d’intériorité, rompent avec l’esthétique brillante et grandiose qu’affectionnent la plupart des héritiers du romantisme !

Et c’est dans son sillage que Claude Debussy (1862-1918) va prendre son envol. Très vite, Debussy trouve un langage personnel fort, extrêmement reconnaissable. Son Prélude à l’après-midi d’un faune (1894) marque un tournant dans l’histoire de la musique. Là où les post-wagnériens œuvraient dans le gigantisme, dans le babylonien, Debussy décide de simplifier, d’alléger les textures. A force de recherches, les grands symphonistes de la fin du XIXe siècle avaient contribué à densifier le matériau orchestral ; Debussy l’aère, fait entrer la lumière dans chaque harmonie… Bref, un style nouveau se fait ici jour, qui bouleverse complètement la donne. Son triptyque La Mer (1905) approfondira cette exploration de la matière sonore, là encore en tentant par la musique de rendre compte d’émotions, d’« impressions » pour reprendre le terme à la mode…

L’autre grand génie de cette époque de rupture est Maurice Ravel (1875-1937). Comme Debussy, Ravel va très vite rompre avec les outrances du romantisme, cherchant dans la clarté des textures une voie musicale nouvelle. Très vite lui aussi trouve un langage extrêmement personnel, qu’il ne cessera d’approfondir tout au long de sa vie. Ses Jeux d’eau (1901) pour piano seul semblent l’imposer comme un « impressionniste », mais lui-même refusera cette étiquette – comme il les refusera toutes ! Car Ravel adapte son langage à chacun de ses projets, et ne se refuse aucune idée, d’où qu’elle lui vienne. C’est ainsi qu’à côté d’œuvres que l’on pourrait qualifier d’abstraites (sa musique de chambre essentiellement), il n’hésitera pas à aller puiser dans des substrats aussi divers que le jazz (Concerto pour piano et orchestre en sol majeur, 1931), le Moyen et l’Extrême-Orient (Shéhérazade, 1903), la musique tsigane (Tzigane, 1924), grecque (Mélodies populaires grecques, 1907) ou encore malgache (Chansons madécasses, 1922), musique ancienne (Tombeau de Couperin, 1917) ou classique viennoise (Valses nobles et sentimentales, 1911 ; La Valse, 1920), avec un attrait tout particulier pour l’Espagne, qui innerve plusieurs de ses chefs-d’œuvre : Rhapsodie espagnole (1907), L’Heure espagnole (1911), Trois Mélodies de Don Quichotte à Dulcinée (1933) ou l’immortel Boléro (1928). Ces couleurs typiques d’une Espagne fantasmée, il la connaît de par ses origines (né à Ciboure, il est familier de la culture basque et, plus largement, espagnole) mais aussi grâce à ses fréquentations parisiennes : son camarade de Conservatoire Ricardo Viñes, pianiste virtuose, est en effet un premier pont entre la culture musicale ibérique encore peu connue de ce côté-ci des Pyrénées, et surtout la pléiade de jeunes musiciens espagnols venus parfaire leur formation à Paris en ce début du XXe siècle.

Le XIXe siècle voit se développer en Espagne des types musicaux très particuliers. L’un des fleurons de cette exception culturelle ibérique est la Zarzuela, genre lyrique à mi-chemin de l’opérette et de l’opéra-comique.

Mais une sorte d’imperméabilité semble régner entre l’Espagne et le reste de l’Europe, qui peine à découvrir la richesse propre du monde musical espagnol. Ce pays reste longtemps une sorte de fantasme, pourvoyeur d’une imagerie plus ou moins folklorique – que l’on songe à Carmen de Bizet, ou à l’ouverture España de Chabrier.

Pianiste prodige, Albéniz est amené à Paris à l’âge de 7 ans par ses parents, qui veulent qu’il bénéficie de la meilleure éducation musicale possible. Ce sera le début d’une longue errance, Albéniz passant d’une capitale à l’autre, et du Vieux Continent à l’Amérique. L’essentiel de sa production concerne le piano et non pas la guitare, comme on pourrait le croire (il n’a jamais composé une seule ligne pour cet instrument !) : que l’on écoute seulement ce cycle prodigieux qu’est Iberia ! Mais il sait manier l’orchestre avec brio : celui qu’il déploie dans ses opéras est un orchestre typiquement romantique, et son harmonie est bel et bien celle héritée de Wagner. D’ailleurs, son dernier opéra ira jusqu’à renouer avec l’imaginaire du maître : Merlin (1902) est en effet basé sur le célèbre magicien de la légende arthurienne.

Granados fut lui aussi un pianiste prodige (ses Goyescas seront certes orchestrées, mais sont vraiment pensées pour le clavier), et lui aussi fut envoyé à Paris pour y parfaire sa formation. Au contact de Fauré, Debussy, Ravel et autres Dukas, il développe un langage d’une richesse et d’une chatoyance exceptionnelles, mélange de souvenirs ibériques (les rythmes, les couleurs !) et d’un post-romantisme parfaitement assumé.

Mais c’est surtout Manuel de Falla qui intéresse ici notre propos, car c’est lui qui travaillera le plus à l’évolution de l’orchestre. Alors que ses deux aînés composent surtout pour le piano, Falla se lie lui aussi d’amitié avec Debussy, Ravel et Dukas lors de ses divers séjours parisiens au début du XXe siècle. Par chance, sa personnalité artistique est d’emblée assez forte pour qu’il soit capable de faire son miel de leurs exemples sans jamais se laisser inféoder à leurs esthétiques. Ses ballets L’Amour sorcier (1915) et Le Tricorne (1919) font la part belle à l’inspiration de son pays, tant par les sujets choisis que par les thèmes musicaux qu’il y déploie. Puisant dans le folklore de son Andalousie natale, mais aussi plus largement dans les fonds musicaux traditionnels de chacune des provinces espagnoles, il parvient à créer des pages où la modernité du style s’accommode des influences les plus traditionnelles. Un tour de force que l’on retrouve par exemple au plus haut point dans ses Nuits dans les jardins d’Espagne (1915), triptyque pour piano et orchestre qui devait marquer les esprits de l’époque par ce savant alliage entre tradition et modernité.

A propos de l'auteur :

Jean-Jacques GroleauAgrégé de lettres classiques et dramaturge, Jean-Jacques Groleau a dirigé l'administration artistique de plusieurs grandes institutions nationales. Ancien collaborateur de Diapason, Classica, Forumopéra, il a collaboré à divers ouvrages d'histoire musicale (Tout Mozart, Tout Bach, Tout Verdi, L'Univers de l'Opéra). On lui doit également des biographies de Rachmaninov et de Vladimir Horowitz (Actes Sud).

Retour